Monumento Caduti di Spilimbergo

Un Asilo Monumento a cui

Un Asilo Monumento a cui

L'Architetto spilimberghese Giorgio Caregnato ha donato a questo sito la sua relazione-ricerca su questo nostro Monumento che idealmente raccoglie tutti i monumenti ai caduti sparsi nelle frazioni del comune.

Il Monumento di Spilimbergo

ai Caduti della Grande Guerra 1915 – 1918

ai Caduti della Grande Guerra 1915 – 1918

I primi riferimenti normativi per l’erezione dei monumenti.

Al termine della guerra fu avviato un processo d’istituzionalizzazione della tutela della memoria storica, per offrire un apporto deciso e strutturato al tema delle onoranze, delle sepolture e della sistemazione delle salme.

I primi riferimenti normativi nell'immediato dopoguerra furono emessi del 1919. Con i regi decreti del 3 aprile e del 9 maggio fu istituita una «Commissione per onorare la memoria dei soldati d’Italia e dei paesi alleati morti in guerra» presso il Ministero dell’Interno (l’odierno Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti). In seguito con un primo Regio decreto del 24 agosto 1919 fu stabilita la sua composizione e strutturazione e con un secondo Regio decreto sempre del 24 agosto 1919 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 16 settembre 1991, n. 221) fu nominato presidente della commissione S.E. Armando Diaz, generale, senatore del Regno, l’artefice della Vittoria.

Fu nominato altresì come membro della Commissione il deputato al Parlamento l’avv. comm. Luigi Gasparotto, di Sacile ma trasferitosi a Milano, che diventò poi Ministro della Guerra e fu artefice dell’emanazione delle disposizioni per la pianificazione e organizzazione delle "solenni onoranze alla salma senza nome di un soldato caduto in combattimento alla fronte italiana nella guerra italo - austriaca 1915-1918", di cui alla Legge 11 agosto 1921, n. 1075, per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra.

I monumenti del Comune di Spilimbergo.

La costruzione dei monumenti nelle otto località che costituiscono il territorio comunale si svolse lungo il decennio 1921 – 1931, alle volte con particolari situazioni di difficoltà, considerando poi che la frazione di Vacile passò, dopo un referendum, dal comune di Sequals al comune di Spilimbergo nel 1924, e che l’ultimo monumento è stato realizzato nel 1986 nella frazione di Gaio.

Per la costruzione dei monumenti sorsero anche nel comune di Spilimbergo comitati di privati cittadini, comunemente chiamati «Comitato pro erigendo Monumento ai Caduti in Guerra», ai quali partecipa attivamente l’intera popolazione e in particolar modo chi aveva subito un lutto per la perdita di un congiunto e gli ex combattenti.

Una volta reperiti i finanziamenti, il secondo fondamentale compito dei comitati pro monumento consisteva nell'individuare gli artisti (scultori e/o architetti) cui affidare l’elaborazione e la realizzazione del monumento stesso. In alcuni casi l’erezione del monumento era fatta dai volontari del paese che poteva terminarsi anche nel breve giro di un anno. Più frequentemente, però, i tempi erano più lunghi, talora anche di molti anni.

La tipologia dei monumenti costruiti è stata la più varia possibile. Le tipologie più diffuse erano la semplice lapide di marmo opportunamente elaborata posta su pareti, il monumento prevalentemente con sculture di fanti o di vittorie alate, con iconografie di morte, eroismo e gloria, su architettonici basamenti lapidei a forma di parallelepipedo contenente prevalentemente la dedicazione ai caduti, il monumento con tipologia di obelisco o altre ancora.

L’esposizione che segue, per questioni di spazio, riguarderà il solo monumento di Spilimbergo città nei suoi momenti salienti dei dieci anni di attesa per la sua erezione.

Comitato civico e inaugurazione

La prima notizia dell’istituzione del Comitato spilimberghese, nominato dall'assemblea dei cittadini con l’incarico di provvedere alle onoranze dei Caduti di guerra mediante l’erezione di un monumento, apparve sul giornale La Patria del Friuli di mercoledì 7 settembre 1921, comunicando notizia che il monumento sarebbe sorto in Piazza Duomo.

Lo stesso giornale riportò in seguito quasi ogni sei mesi le attività del Comitato e le offerte della cittadinanza poiché la costruzione del monumento, degno della città, non era ancora stata realizzata.

Il 26 agosto del 1924 sempre La Patria del Friuli riporta che l’Asilo infantile non è più sufficiente a raccogliere i numerosi bambini.

Il tempo passava e l’epoca d’oro dei monumenti ai caduti a tipologia isolata, periodo detto della «monumentomania», finisce, di fatto, nel 1927.

Proprio in quell'anno, infatti, il Ministero della Pubblica Istruzione pubblica sul «Foglio d’ordini» del Partito Nazionale Fascista un articolo dall'efficace titolo “Non monumenti ma asili per l’infanzia”, nel quale si legge un “suggerimento” dal tono ultimativo: «Troppi monumenti che sovente contrastano con l’arte, già adornano le piazze e le strade d’Italia». Questo naturalmente non blocca del tutto l’erezione dei monumenti; certamente, però, la «monumentomania» fu scoraggiata, soprattutto imponendo la necessità di ottenere il parere della Regia Commissione provinciale per i Lavori pubblici e delle Soprintendenze.

Maturò cosi l’ipotesi della costruzione di un nuovo Asilo per l’infanzia da collocarsi lungo la nuova strada intitolata a Filippo Corridoni (caduto della 1 GM decorato di Medaglia d’Oro al Valore Militare) in un lotto della “Braida Dianese” che contenesse anche il monumento ai caduti. Il monumento rientrando nell'ottica sopra descritta può essere ritenuto un ‘monumento di utilità’.

I lavori furono affidati con contratto d’appalto del 2 maggio 1927 e la costruzione fu ultimata nell'autunno del 1928 e subito fu affidato l’incarico per l’esecuzione dell’opera musiva a decorazione del monumento che fu terminata il 24 maggio 1930.

I lavori per il completamento del tempietto dedicato ai Caduti furono così portati a termine senza imprevisti. Alla realizzazione dell’opera concorsero diversi operatori tecnici, artistici e artigiani. Il progetto architettonico dell’asilo e dell’edicola onoraria dei caduti in guerra fu redatto dall’Ing. Domenico Pievatolo a partire dall’anno 1926. L’impresa Ferdinando Giacomello, con contratto del 2 maggio 1927, eseguì i lavori.

Inaugurazione

Il Podestà di Spilimbergo cav. Vincenzo Lanfrit, con deliberazione del 3 gennaio 1931, nominò il nuovo consiglio di amministrazione dell’Asilo-Monumento che procedette subito alla conclusione delle opere di finitura dello stesso e a determinare la data dell’inaugurazione, che fu fissata per Domenica 22 novembre 1931 alle ore 15,00 con il programma così formulato:

- Ore 13,00 Ammassamento delle rappresentanze e delle associazioni nel viale delle scuole

- Ore 13,30 Formazione del corteo che si recherà all’Asilo-Monumento con accompagnamento della banda cittadina e della fanfara dell’8° reggimento Alpini

- Ore 15,00 Inaugurazione del Monumento ai Caduti

- Ore 16,00 Consegna del gagliardetto all’O.N.D. Sezione locale di Spilimbergo, da parte del Gruppo alpini locale fatta dal capitano decorato cav. uff. Cesare Perotti, Comandante la Sezione di Pordenone

- Ore 17,00 Concerto della banda cittadina

- Ore 17:30 Estrazione della lotteria in Piazza Cavour pro-monumento

- Ore 19,00 Illuminazione della via Filippo Corridoni

All'inaugurazione del monumento fu invitato S.A.R. il principe Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, figlio di Emanuele Filiberto il quale comandò la 3ª Armata del Regio Esercito, durante le battaglie dell'Isonzo nella 1GM.

Descrizione architettonica

Il Monumento ai caduti, unito all'edificio della Scuola Materna al n.c. 22, all'angolo di Via Marco Ciriani (Georeferenziazione 46°06’54.9’’ N 12°54’04.6’’ E), è posto al vertice Sud delle ali dell’edificio e presenta la particolarità di essere aggettante e autonomo, distaccandosi rispetto ai due corpi di fabbrica adibiti alle aule dell’asilo, posti in pianta con forma di “L”.

La conformazione architettonica del Monumento è a tempietto composto di otto colonne portanti e di due lesene adiacenti alla parete cieca di vertice che sorreggono una cupola a tutto tondo. Il diametro del tempietto è di m 7,32 al bordo mosaicato in linea con la base delle colonne, ma raggiunge i m 7,40 con il bordo perimetrale in aggetto.

Il piano di calpestio è posto, tramite uno zoccolo di rialzato, alla quota di m 0,75 dal piano del marciapiede di pertinenza, al quale si accede tramite due scale laterali simmetriche a volata, che portano principalmente agli ingressi dell’atrio dell’edificio scolastico. Le scale sono munite di un largo parapetto su cui sono posti, all'inizio del percorso, due vasi ornamentali in mosaico in stile greco dell’altezza di m 0,70 che sono stati eseguiti dalla Scuola di Mosaico di Spilimbergo.

Le colonne, poste a interasse di m 1,80 con diametro di m 0,40, sono di pietra artificiale, con base e doppio toro composto. Esse si sviluppano per un’altezza di m 4,17 terminanti con capitelli minuziosi a stile corinzio a volute; le colonne reggono il soprastante architrave a tamburo alto m 1,10 lavorato con due diversi settori a sbalzo con fascia superiore ornata, che sostiene la volta semisferica della copertura. Il tempietto raggiunge all'estradosso della cupola un’altezza totale di circa m 10,10 dal marciapiede.

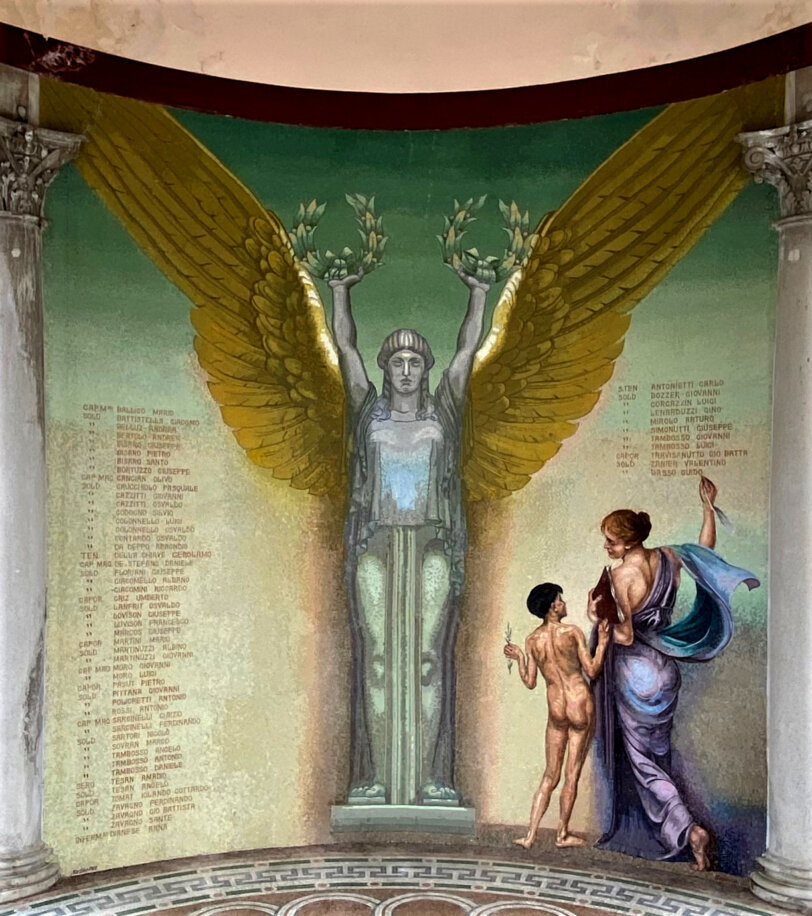

All'interno dell’elegante forma architettonica del monumento vi è la raffigurazione memoriale dei caduti in opera musiva, che si estende su una superficie di mq 19,17, sulla parete curva cieca in comune con l’edificio. Essa è stata eseguita sull'opera del 1928 del maestro pittore prof. Umberto Martina di Tauriano, insigne ideatore.

L’opera artistica musiva rappresenta un’imponente e austera ‘Vittoria romana alata’ che si erge maestosa e imponente per un’altezza di m 2,92, posta centralmente alla raffigurazione su un piedistallo, con le mani alzate che stringono le corone di lauro della gloria. Essa con le grandi ali spiegate, sino all'altezza piena della parete a m 4,50, protegge i Caduti.

I nomi sono iscritti sulla parete a caratteri d’oro dalla figura femminile che simboleggia allegoricamente la ‘Madre Patria e la Storia’, con veste color viola azzurrato a spalle scoperte, additandoli al ‘Giovane ignudo’ che le sta accanto, simboleggiante il futuro, e che pone la sua mano sul braccio sicuro della ‘Madre Patria’, perché faccia suoi il sacrificio e la gloria per il rifiorire della Nazione.

Entrambe le figure rappresentate di spalle sono poste a sinistra della Vittoria. Le parti anatomiche delle figure risaltano in forma perfetta grazie alle loro grandezze proporzionali e a un mirabile accostamento di colori e gioco di luci, tanto che lo spettatore ha l’impressione che le figure siano viventi e che si stacchino nettamente dalla parete dove il mosaico è stato fissato.

Il cappellano castrense don Francesco Berardi, capitano del 3° Reggimento Alpini – Battaglione “Susa”, decorato al valore, cappellano del Corpo d’Armata di Udine, indossati i paramenti sacri e pronunciati le preci di rito asperse di acqua benedetta il Monumento. Il bianco drappo che cingeva il tempietto fu tolto e l’opera di pietà e di riconoscenza, sorta per volere dei cittadini spilimberghesi, si presentava agli occhi ammirati dei presenti.

Viene a completare quest’opera magnifica la ricca pavimentazione policroma, della superficie di circa mq 42, eseguita a disegno geometrico in stile romanico con una prima fascia esterna a greca nera, con una seconda fascia a cerchi bianchi intrecciati che contornano la pavimentazione a forma di foglie di strobilo a disegno bianco su fondo nero che convergono, in inviluppo evolvente di cerchio, a misura sempre più piccola mano a mano verso il centro, dove è posto il medaglione (emblema) con la figura dell’elmetto Adrian e l’iscrizione 1915-1918, contornato da una fascia circolare a greca simile a quella più esterna, del diametro complessivo di m 0,80.

Entrambe queste splendide uniche raffigurazioni, quella parietale e quella pavimentale, sono state eseguite magistralmente nel 1930 dal maestro mosaicista Gino Avon di Spilimbergo, coadiuvato per la parte tecnica dai suoi apprendisti.

Completa le magnifiche opere musive l’arredo architettonico che è costituito: da una grande lucerna con fiamma perpetua della ricordanza, finemente lavorata a ferro battuto e vetro, appesa alla volta decorata con disco azzurro; dal basso parapetto dell’altezza di m 0,39 in ferro battuto finemente lavorato, a settori autonomi tra colonna e colonna, riportante dei piccoli scudi tondi con simbologie di lucerna; dai due cancelletti dell’altezza di m 1,10, posti al pianerottolo delle due scale, sempre in in ferro battuto a doppia apertura, riportanti ciascuna uno scudo ovale con simbologia di elmetto e di baionetta, eseguiti tutti magistralmente dall'artigiano Elio Pischiutti di Gemona.

Il Monumento ai caduti viene a completarsi con l’iscrizione in lettere di bronzo, in carattere Romano patinato, che campeggia sulla trabeazione

«LA NOSTRA MORTE FU SUBLIME FEDE – A NOI LA GLORIA – A VOI LA PATRIA DIEDE»

ideata da Luciano Merlo spilimberghese d’adozione, Generale dei Carabinieri Reali.

Sopra la cupola è posta l’asta dell’altezza di m 4,0 su cui è issato perennemente il tricolore.

I nomi dei caduti iscritti sono sessantuno e fra essi è stato riportato il nome dell’infermiera crocerossina pluridecorata Anna Dianese, unica donna iscritta sulle lapidi dei monumenti della 1GM nella provincia di Pordenone.

Al caduto Mario Ballico marittimo civile, disperso, è stata conferita la Croce di guerra, al caduto Gerolamo Della Chiave tenente di fanteria è stata conferita la Medaglia d’Argento al Valore Militare, al caduto Francesco Luvison (Lovison) alpino è stata conferita la Medaglia di Bronzo al V.M., al caduto Ferdinando Sarcinelli fante è stata conferita la Medaglia di Bronzo al V.M..

In tempi recenti presso la scala di destra del monumento è stato posto il pennone con issata la bandiera italiana per le cerimonie d’onore.

L’area sacrale del monumento è delimitata primariamente dalla fascia per il camminamento che unendo le due scale opposte contorna la base del monumento stesso che è rialzata rispetto al normale marciapiede a lato della strada.

Il Monumento è rimasto storicamente dedicato ai soli caduti della prima guerra mondiale 1915 – 1918.

Conclusione

I monumenti ai caduti del Comune di Spilimbergo e il Parco della Rimembranza, quattordici siti memoriali, sono oramai diventati, oltre che monumenti nazionali a seguito della Legge 7 marzo 2001, n. 78 “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale” e della Legge regionale FVG 4 ottobre 2013, n. 11 “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura”, anche parte integrante della storia e del paesaggio locale, rappresentando essi, innanzitutto, il ricordo e la memoria che i concittadini hanno voluto lasciare degli spilimberghesi morti in guerra.

I monumenti ai caduti non vanno solo considerati come opere architettoniche solenni o retoriche ma come cenotafi, luoghi di sentimenti forti e di preghiera per i caduti sepolti in sacrari lontani, in sepolture sconosciute o dispersi privi di una sepoltura e che quotidianamente narrano la nostra Storia.

Note

1- Lo strobilo (pigna) possiede una lunga tradizione iconografica e simbolica risalente alle civiltà più antiche del mondo. I suoi significati sono molteplici a seconda della cultura, ma anche della posizione in cui viene posta su edifici e monumenti. Il significato della pigna è spesso legato all'immortalità e all'eternità, dovute soprattutto alla sua associazione con l'albero della vita. Ci sono nella raffigurazione musiva altri simboli iconografici: le corone di alloro e il rametto di Ruscus aculeatus L. in mano al giovane ignudo, simbolo della luce e del buon auspicio, una promessa di abbondanza e fecondità.

2- I Monumenti del territorio di Spilimbergo sono salvaguardati e curati dall’Associazione Nazionale Carristi Sezione di Spilimbergo con convenzione del Comune in collaborazione con altre Associazioni d’Arma.

Bibliografia

-La Patria del Friuli

La Patria del Friuli -Spilimbergo Pro Monumento del 7 settembre 1921; -Spilimbergo Per il Monumento ai Caduti del 2 novembre 1922; -Spilimbergo Pro Monumento del 9 dicembre 1922; -Spilimbergo Per il Monumento, La mostra dei bozzetti, Oblazioni del 24 gennaio 1923; -Spilimbergo Mostra dei bozzetti per il Monumento del 22 febbraio 1923; -Spilimbergo Per il Monumento ai Caduti, Si propone di trasformare una Chiesa in Cappella Espiatoria del 19 febbraio 1924; -Spilimbergo Ancora sul Monumento ai Caduti e Ospedale civile dell’8 marzo 1924; -Spilimbergo Monumento ai Caduti del 19 aprile 1924; -Spilimbergo Una lettera al Commissario Prefettizio sul Monumento ai Caduti, A che punto sono le pratiche del 12 agosto 1925; -Spilimbergo Una lettera dell’on. Ciriani sui Monumento ai Caduti del 19 agosto 1925; -Spilimbergo Una lettera dello scultore Mistruzzi a proposito del Monumento del 19 agosto 1925; -Spilimbergo Le sottoscrizioni pro Asilo Monumento ai Caduti del 10 luglio 1928; -Spilimbergo Pro Asilo-Monumento dell’8 maggio 1931; -Spilimbergo Riunione del Consiglio per l’Asilo-Monumento del 21 agosto 1931; -Spilimbergo Il Monumento ai Caduti del 17 settembre 1931; -Spilimbergo Inaugurazione del Monumento ai Caduti del 7 novembre 1931; -Spilimbergo il Duca Amedeo d’Aosta inaugurerà il Monumento ai caduti del 19 novembre 1931; -Spilimbergo S.A.R. il Duca d’Aosta inaugura il Monumento ai Caduti di Spilimbergo del 23 novembre 1931.

-Il Giornale del Friuli

Il Giornale del Friuli -Spilimbergo S.A.R. il Duca Amedeo d’Aosta all'inaugurazione del Monumento ai Caduti del 22 novembre 1931; -Spilimbergo S.A.R. il Duca d’Aosta festosamente accolto a Spilimbergo inaugura l’Asilo Monumento ai Caduti del 24 novembre 1931; -Spilimbergo Le festività dopo la cerimonia 25 novembre 1931.

-L’angelo di Spilimbergo del 17 aprile 1927.

-Concina, Elio “Storie di monumenti” - Il Barbacian Anno XXVI - n. 1 Agosto1989.

-Bisaro, Daniele “Onore ai Caduti” - Il Barbacian Anno XXXVIII - n.1 - Luglio 2001.

-Bisaro, Daniele “Novant’anni fa” Il Barbacian Anno XLIV - n.2 - Dicembre 2007.

-Colledani G.– Romanzin C. “Storia di Spilimbergo” - Edizioni Biblioteca dell’Immagine Tipografia Sartor - Dicembre 2009.

-AA.VV, Città di Spilimbergo | Comune di Dignano ‘Spilimbergo e Dignano La Grande Guerra Uomini, vicende e luoghi del Medio Tagliamento’, Comune di Spilimbergo 2017 - Caregnato G., “Le pietre raccontano” (pagg. 331-349).

-Archivio Storico Comunale Spilimbergo (Volume delle Deliberazioni dell’anno 1931 – Cartolare 1931)

-Archivio e fotografie di Giorgio Caregnato.